半导体射频电源频率选型

上海华湘

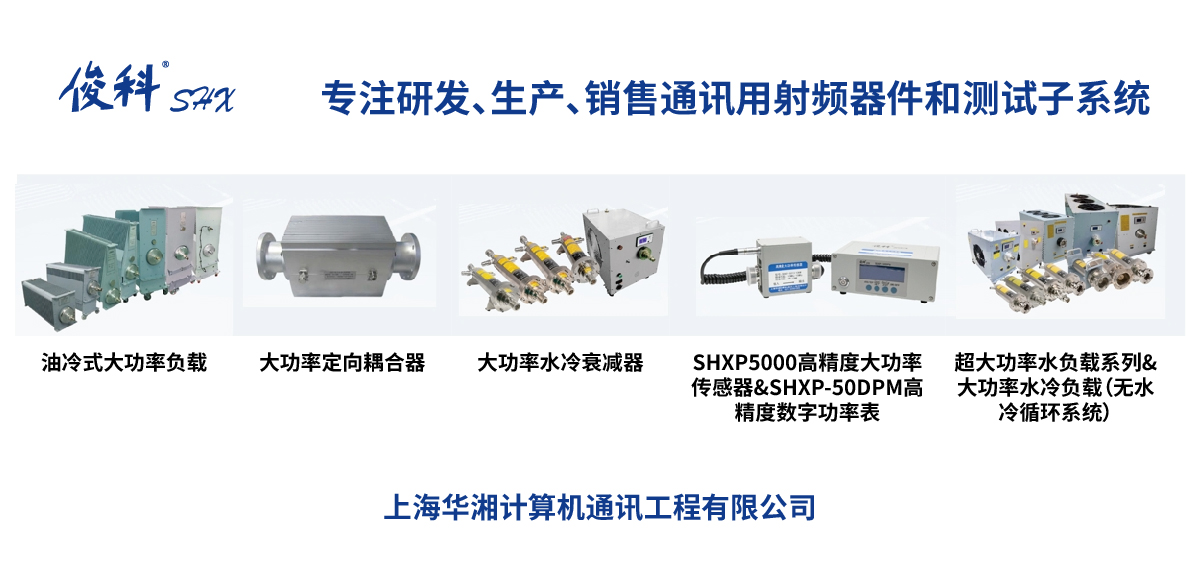

上海华湘 2025-09-08 10:24

2025-09-08 10:24 1243次

1243次

目录

一、频率特性与应用场景

1.低频段(kHz级):大面积工艺的基础支撑

2.中高频段(MHz级):刻蚀与沉积的主力频率

3.高频段(60MHz及以上):先进制程的核心频率

4.晶圆尺寸对频率选择的影响

5.常用频率特性及应用场景对比

二、选型决策因素

1.工艺需求驱动的频率选择

2.物理约束与设备兼容性

3.核心技术参数要求

4.法规与成本约束

5.选型决策树构建

一、频率特性与应用场景

射频频率的特性参数(如穿透深度、等离子体密度)是决定其应用场景的核心因素。在半导体制造等精密工艺中,频率选择需与工艺目标(如沉积均匀性、刻蚀精度)和晶圆尺寸深度匹配,形成从低频到高频的应用梯度。

1.低频段(kHz级):大面积工艺的基础支撑

400kHz 作为典型低频代表,其核心特性为 深穿透深度(>50mm) 和 低等离子体密度(10⁹-10¹⁰ cm⁻³)。这种特性使其在大面积薄膜沉积中表现突出:当射频能量以400kHz频率耦合到等离子体腔室时,电磁波能穿透较厚的气体层,确保等离子体在8英寸或12英寸晶圆表面均匀分布,尤其适用于氧化硅、氮化硅等绝缘薄膜的大面积沉积工艺。

2MHz 频率则在刻蚀工艺中承担辅助角色。其穿透深度适中(10-20mm),等离子体密度略高于400kHz(10¹⁰-10¹¹ cm⁻³),主要用于控制离子轰击能量。

2.中高频段(MHz级):刻蚀与沉积的主力频率

13.56MHz 是半导体制造中应用最广泛的射频频率,其特性为中等穿透深度(5-10mm)和中等等离子体密度(10¹¹-10¹² cm⁻³),可兼顾刻蚀与沉积工艺。

在等离子体刻蚀中,13.56MHz射频电源能稳定生成密度适中的等离子体,通过调节功率实现对硅、金属等不同材料的精确刻蚀,市场份额超过50%。

27.12MHz 和 40.68MHz 频率凭借更高的等离子体密度(10¹²-10¹³ cm⁻³)和更浅的穿透深度(2-5mm),成为精细刻蚀的关键选择。

在逻辑芯片的接触孔刻蚀中,27.12MHz射频电源可产生高密度等离子体,确保对高深宽比结构的侧壁保护;而40.68MHz则在3D NAND的阶梯刻蚀中表现优异,MKS Instruments的该频段产品已支持176层闪存的量产工艺。

3.高频段(60MHz及以上):先进制程的核心频率

60MHz 频率以极浅穿透深度(<2mm)和极高等离子体密度(>10¹³ cm⁻³)成为7nm以下先进制程的核心。在FinFET和GAA架构的刻蚀中,60MHz射频电源能产生高电离度等离子体,实现对纳米级特征尺寸的精确控制。

例如,东京电子的先进刻蚀机采用60MHz与2MHz双频组合,通过高频控制等离子体密度、低频调节离子能量,满足3nm工艺对刻蚀精度(CD均匀性<1nm)的严苛要求。

4.晶圆尺寸对频率选择的影响

300mm及以上大尺寸晶圆对频率组合提出更高要求。由于单频难以同时满足边缘与中心的均匀性,双频或多频耦合技术成为主流。

例如,第三代双频容性耦合等离子体源(CCP)采用“低频控制离子能量+高频控制等离子体密度”的策略,高频频率通常为低频的4-10倍。

北方华创的ICP刻蚀机采用2MHz与27.12MHz组合,在300mm晶圆上实现刻蚀速率均匀性<3%;

应用材料的Endura沉积系统则通过13.56MHz与60MHz双频电源,解决大尺寸晶圆的薄膜应力分布问题。

低频(400kHz/2MHz)凭借深穿透优势主导大面积均匀性工艺

中高频(13.56MHz/27.12MHz)平衡密度与控制精度成为通用选择

高频(60MHz)通过极高等离子体密度满足先进制程需求。

300mm晶圆需双频组合实现“能量-密度”协同控制,这一逻辑贯穿半导体刻蚀与沉积的全流程。

5.常用频率特性及应用场景对比

![]()

二、选型决策因素

射频系统的选型需构建“需求→约束→选择”的系统性决策框架,综合工艺目标、设备特性、技术参数与法规要求,形成可操作的选型路径。以下从核心维度展开分析:

1.工艺需求驱动的频率选择

不同半导体制造工艺对射频频率存在显著差异化需求,需优先匹配工艺目标:

刻蚀工艺:为提升等离子体密度与刻蚀速率,优先选用27.12MHz以上高频,如先进逻辑芯片刻蚀常用60MHz;而金属刻蚀因需控制离子能量,多采用400 kHz低频以减少对底层材料的损伤。沉积工艺:注重薄膜均匀性,主流选用13.56MHz中频,平衡等离子体稳定性与能量控制。晶圆尺寸适配:300mm及以上大尺寸晶圆推荐双频组合(如2MHz+27 MHz),通过低频调控离子能量、高频提升均匀性,实现效率与工艺指标的平衡24。

频率与工艺的典型对应关系如下表所示:

2.物理约束与设备兼容性

频率选型需突破物理限制与设备参数的双重约束,确保系统稳定运行:

驻波效应规避:当电极尺寸大于工作频率波长的1/10时,易产生驻波导致工艺均匀性恶化。例如60 MHz功率源的二次谐波(120 MHz)波长为2.5 m,电极直径需控制在250 mm以内以避免驻波。

阻抗匹配:电感阻抗随频率升高而增大(XL=2πfL),电容阻抗则相反(XC=1/(2πfC)),需匹配射频匹配器Q值与传输线长度(最佳为λ/4)16。

等离子体特性调控:脉冲重复频率从10 kHz提升至50 kHz时,等离子体密度可增加1.8倍,离子轰击角分布标准差减小42%;采用扫频模式(如80±20 kHz)可抑制共振导致的异常放电26。

3.核心技术参数要求

频率选型需量化评估关键参数,确保信号质量与工艺一致性:

频率精度与稳定性:如ACE 5400信号发生器频率精度达0.025%或2.0 kHz,避免信号漂移影响工艺重复性。

频谱纯度:需≥-55 dBc以减少杂散干扰,适用于敏感的量子点刻蚀等场景。

对于射频开关与滤波器等组件,还需考虑:

开关参数:频率范围(如1-5 GHz、3-10 GHz)、功率处理能力(线性度、ACLR、IP3、EVM)、切换速度及阻抗标准(50Ω为主,部分75Ω)。

滤波器选型:电池供电设备优先低IL(插入损耗)型以节能,电源连接设备则需高衰减性能;可定制匹配芯片组的滤波器或选用通用标准件。

4.法规与成本约束

频段合规性:ISM频段需注意国家许可差异,如欧洲ETSI与美国FCC正开放新频段,澳大利亚对2 GHz频段明确子频段用途;功率传输不得超过100 mW等效全向辐射功率(EIRP)。

成本梯度:射频发生器均价随频率升高而递增,400kHz低频段成本显著低于60 MHz高频段,需平衡技术需求与预算。

5.选型决策树构建

基于上述分析,射频系统选型可遵循以下路径:

明确工艺目标:刻蚀(高频)/沉积(中频)、材料类型(金属/介质)、晶圆尺寸(300 mm需双频);

评估物理约束:电极尺寸与波长关系(避免驻波)、阻抗匹配需求、等离子体参数调控目标;

量化参数指标:频率精度、幅度特性、频谱纯度,匹配开关/滤波器参数;

合规性与成本平衡:确认频段许可,结合高频技术附加值与预算选择最优方案。

决策关键节点:300 mm晶圆工艺优先2 MHz+27 MHz双频组合,金属刻蚀限定400 kHz低频,高频段需同步评估驻波效应与成本梯度。

声明:本文内容来自公众号(半导体小马),本文仅用于整理和宣传半导体行业知识,无商业用途,感谢原作者,如有冒犯或侵权,请联系删除,谢谢~